アーカイブ

2024年11月

2024年11月29日(金)

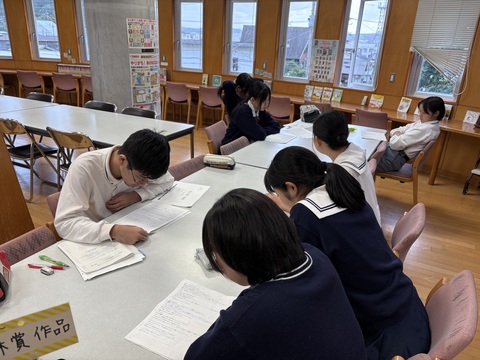

集団読書を行いました

11月28日(木),7限目の統一LHRの時間に「集団読書」を実施しました。この活動は,生徒が読書に親しみ,読書習慣を形成する一助とすること,また全校生徒が同じ作品を読み、感想を共有することで、多様な考え方や感じ方があることを理解する機会を提供することを目的としています。今回のテキストは,青山美智子著『リカバリー・カバヒコ』から「奏斗の頭」を選びました。この作品は,新築分譲マンション「アドヴァンス・ヒル」近くの日の出公園に設置されたカバのアニマルライドにまつわる都市伝説を描いています。「リカバリー・カバヒコ」と呼ばれるこのアニマルライドには,触れると治したい部分が回復するという言い伝えがあり,物語は,誰もが抱える小さな痛みに寄り添う温かさに満ちています。生徒たちは,校内放送を通じて図書委員が朗読する音声を聞きながら,テキストを読み進めました。朗読終了後,それぞれが感想文を記入しました。この感想文は後日,「図書館だより」などで紹介される予定です。

2024年11月28日(木)

2学年「総合的な探究の時間」郷土学習・企業見学

11月26日(火)に2学年「総合的な探究の時間」郷土学習・企業見学を行い,国指定史跡「奄美大島要塞跡-西古見砲台ー」と 近畿大学水産研究所奄美実験場を訪問しました。西古見砲台はかつて,日本の防衛拠点として重要な役割を果たしていた場所で,現在は国の史跡に指定されています。立神先生の案内を受けながら,砲台跡などを見学し,戦争当時の様子やその背景について学びました。生徒たちは目の前に広がる雄大な景色とともに,奄美の地に残る貴重な歴史の遺産に真剣な表情で耳を傾けていました。次に訪問したのは,世界でも注目される近畿大学の水産研究施設。奄美の豊かな海を活かした研究と持続可能な水産業の取り組みを行っています。施設の見学では,クロマグロの養殖技術や海洋環境保全の取り組みについての説明を受け,最新の研究成果を学びました。さらに,生徒たちは研究員の方々と直接話をする機会もあり,質問を積極的にしていました。

2024年11月25日(月)

SNSの安全な利用方法とトラブル回避に関する講演会

11月21日(木)にSNSの安全な利用方法とトラブル回避をテーマに,瀬戸内警察署の方をお招きして講演会を実施しました。現代の高校生にとって,SNSは友達とのコミュニケーションや情報収集に欠かせないツールですが,その便利さの裏には思わぬ危険が潜んでいることを詳しく教えていただきました。警察署の尾崎様からSNSのトラブル事例,トラブルを回避するための心構え,個人情報やプライバシーの適切な管理についてもお話をしていただきました。生徒の皆さんはSNSの利用でトラブルに遭わないように,今日教えていただいたことを,日頃から気をつけてほしいと思います。

2024年11月22日(金)

1学年「総合的な探究の時間」企業見学・郷土研修

11月19日(火)に1学年「総合的な探究の時間」企業見学・郷土研修を行い,奄美大島世界遺産センターと近畿大学水産研究所奄美実験場を訪問しました。奄美大島世界遺産センターでは島の多様な生態系や歴史的価値がわかりやすく展示されていて,展示された写真や職員の方の解説を通じて,自然環境を守ることの重要性を改めて実感しました。また,近畿大学水産研究所奄美実験場では職員の方が丁寧に案内してくださり、クロマグロ養殖の最前線を見学しました。最新の技術がこの島の自然とどのように共存しているのかを学ぶことができました。

2024年11月21日(木)

あいさつ運動(2学期)

11月19日~21日まで「あいさつ運動」を行いました。期間中,1・2年生の生徒会役員が笑顔で「おはようございます!」と元気よく挨拶をしました。通学する生徒に温かい雰囲気を届けました。

2024年11月20日(水)

小規模校サポート事業を活用した探究活動「奄美大島の将来を考える会」

11月19日(火)に「魅力ある県立高校づくり推進事業~小規模校サポート事業~」を活用して,大島北高校と探究活動「奄美大島の将来を考える会」を行いました。古仁屋高校生がインターンシップをとおして見いだした地域の課題について,まとめ,発表し,両校の生徒が奄美大島の課題について整理・分析を行いました。また,共通の課題についてワークショップを行い,探究活動における鋭角性と広角性を養いました。午後からは「奄美アイランドドローン株式会社」花里 隆二(けり りゅうじ)様に瀬戸内町のドローンを活用した取組事例をとおして,サステナブルな町づくりに関する講演をしていただきました。生徒達は瀬戸内町とJALが提携したドローン事業の一端が垣間見えたのではないかと思います。

2024年11月15日(金)

令和6年度第2回中高連絡会

11月8日(金),瀬戸内町長様・瀬戸内町教育長様・瀬戸内町企画課古仁屋高校活性化対策室長様,各中学校の先生方に御出席をいただき,第2回中高連絡会を開催しました。出席者の方々には,授業を御参観いただき,本校の取組の様子を御理解いただくとともに,進路実現に向けて取り組んだ事や現在の心境などを発表した3年生の2名の話に耳を傾けていただきました。また,「令和7年度入学者選抜」については昨年度との変更点をお伝えしました。お忙しい中,御参加くださった皆さま、本当にありがとうございました。

2024年11月14日(木)

2学年PTS

11月12日(火)に、2学年のPTSを実施しました。今回は、保護者と生徒の皆さまに高校生活の現状を振り返り、今後の生活や進路について考えを深めていただく貴重な機会となりました。進路指導部からは進路希望の状況と、来年度の進路選択に向けた大まかな流れについて説明がありました。生徒指導部からは生徒指導の現状や、SNSの利用状況について注意喚起も行われ、改めて安全で充実した学校生活を送るためのポイントについて考える機会を提供しました。最後には、担当業者の方から、来月実施予定の修学旅行に関する説明があり、具体的な行程や注意点についての説明が行われました。保護者・生徒の皆さまには、日頃の学校生活の様子を把握いただき、今後の生活や進路に向けて意識を高める良い機会となりました。今後とも、生徒たちがより良い高校生活を送れるよう、教職員一同でサポートしてまいります。

2024年11月08日(金)

「海と希望の学校 on the globe」

11月7日(木)に「海と希望の学校 on the globe」を実施しました。これは東京大学大気海洋研究所による「海と希望の学校in三陸」の特別企画として,インド洋で観測中の研究船「白鳳丸」より古仁屋高校・大槌高校(岩手)へ特別授業を行うことによ り,地球規模での広い視野で,海洋環境等の諸課題を学ぶ目的で実施されました。授業では,中央インド洋海嶺の巨大断層に沿って地球物理観測や岩石採取などの総合調査の内容について詳しく教えていただきました。また、白鳳丸に乗船している研究者の方々に、専門的な質問や「日本に帰ってきたら食べたいものは?」といった質問も行い,質疑応答が行われました。生徒たちは,普段なかなか目にすることのない海洋研究の現場に触れ、新たな発見をする貴重な機会となりました。

2024年11月06日(水)

第50回関西古高会

令和6年11月3日に兵庫県尼崎市において第50回関西古高会が盛大に開催されました。

今年3月の卒業生も駆けつけ,歴代の先輩方から激励の言葉を受けていました。また,第50回という節目にあたり,名称を「関西古仁屋高校を応援する会」と改め,新たな体制で応援を継続してくださることになりました。日頃のご理解,ご支援に心から感謝いたします。